1964年10月10日、澄み渡った東京の空に航空自衛隊ブルーインパルスのF86Fセーバーが五つの輪を描いた。街の至る所には世界93か国の色とりどりの国旗がはためき、人々は15日間の祭りに酔い痴れた。

数々の名勝負が語り継がれる中、とりわけ東洋の魔女と呼ばれたバレーボール日本代表「日紡貝塚」が、宿敵ソ連を下し念願の金メダルを獲得した事が多くの日本人の心に強く印象を残した。

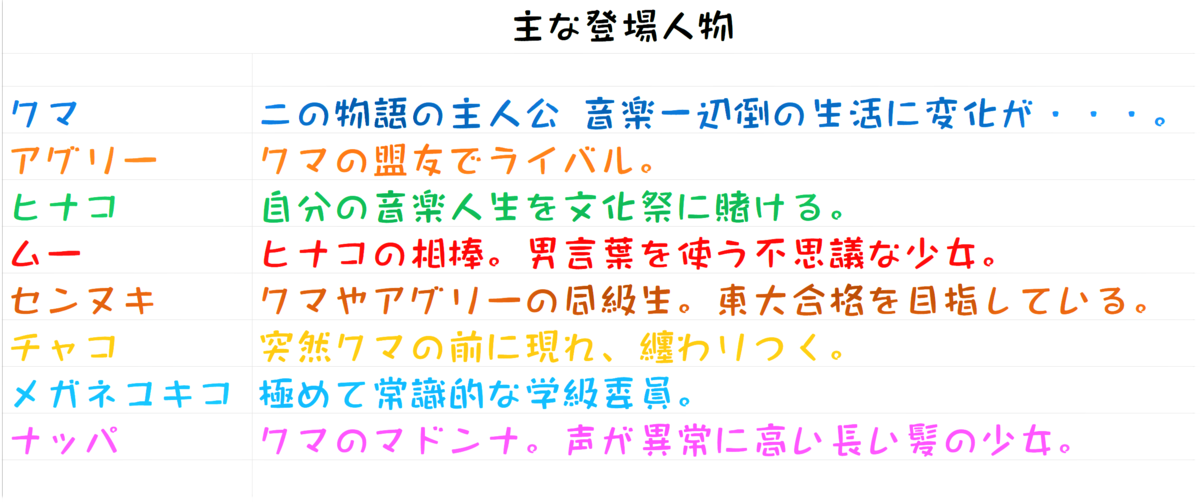

『そう、最後の得点はソ連のオーバーネットによる一点だった』。決勝戦の勝敗を決する世紀の瞬間に審判の裁定は若干遅れ、直ぐには判明しなかった事をクマははっきりと覚えていた。

それから10年、その熱戦が行われた駒沢オリンピック競技場は、専ら地域住民の憩いの場「駒沢オリンピック公園」となっている。

ここに来るとクマは、いつもこの施設が建設されていた頃の事を思い出す。彼は小学一年生の時から、暇さえあれば日々変化する景色を眺める為に此処を訪れていた。『勿論、家も近かったが、何故、そんな事をしていたのだろう。しかもたった一人で』クマは何度もその答えを探し、数年後漸くある言葉に辿りつた。「コンストラクション」

Constructuon n. 1 建造, 築造, 建設, 架設: 構造: 建設工事(作業) 2 建物, ・・・6 (分・語句の) 組み立て, 構文, 構造 -(和英中辞典 第三版 研究社)

クマはその言葉を高校生になってから改めて新しい辞書で調べた。そしてそこから見えて来るものと言えば、むき出しの鉄骨で出来た幾何学模様のような構造物であり、それが駒澤野球場跡地に建設されている競技施設だったのだ。

そして彼は何も無い場所でボーリングが始まり、鉄筋、鉄骨が組み立てられ、やがてコンクリート打ちへ進み外装が終わるという一連の流れが、曲を作り編曲し演奏、そして録音という過程と少し似ていると思った。

『・・・僕らも何も無いところから自分の頭の中の設計図に従い、音符を組み合わせ、言葉を紡ぎ、一つの歌を作ってゆく。勿論それは、世紀の祭典に携わるような著名人の作品とは月と鼈、薔薇とペンペン草、原爆と竹槍、或いは以上の差があり、比較対象にもならない幼稚で拙い物に違いない。しかし誰から命じられた訳でもなく、純粋に心から、そう、もし本当に心というものが何処かにあるとするならば、その奥底から湧き上がる強い衝動のような情熱が僕らをそうさせるのだ。

果たして、あのような構造物を思い描いた建築家と呼ばれる者達は、どのような思いから突き動かされていたのだろう。もしかしたら「建築」と「音楽」は相通じる感性の産物かも知れない。それは十分あり得る事だ。しかし、それでいて目的の為に虚飾を排しながらも、逆にそれが洗練された機能美も生み出す。例えば軍事用の車両、船舶、航空機といった物を、それがもたらす悲劇的な結果とは別に、素朴に美しいと感じるようなものだ。その美しさは間違いなく、芸術と呼ぶに値する・・・』

「何考えてるの」チャコの呼びかけにクマは少し遅れて反応した。

「いや、時々何か支離滅裂な発想が次々と浮かぶことがあるんだ。まるでデイドリーム・ビリーバーだね」

「ふうん、それで私たちの同窓会の女王様は誰になるのかしら」チャコは微笑みながら答えた。

同窓会の女王様=ホームカミング・クィーンは、かってモンキーズというアメリカのバンドが放った大ヒット曲「デイドリーム・ビリーバー」の歌詞に出て来る言葉だった。

Cheer up sleepy Jean

Oh, what can it mean to a

Daydream believer and a

Homecoming queen?

「そういう洒落た言い方は好きだよ。何だか仁昌寺先生の台詞みたいだ」

「だって教え子だもん」

「そうだった」クマは頷きながら更に続けた。

「あの向こうに見える塔と横の角ばった屋根の建物、最初にあれを見た時、空想映画かと思った。どうやったらあんな形を思い付くんだろう」

「そう言われればそうね。でもそんな風に考えた事はなかった。クマさんは何にでも興味を持つのね」

「そうかな、そうかも知れないな」クマはもう少しその話題を続けようかと思ったが、何故かそこで止めた。目的地が近づいてきたからである。

二人は駒沢通りを公園の端まで歩いて来た。道はそこで自由通りと交差する。そしてその交差点を越えれば目黒区に入り、左手に国立第二病院がある。

『自由通り、右に行けば 「自由が丘」があるからそう名付けられたのだろうか。それにしても日本ぽくない名前だが。確か何年か前、アイジョージが紅白歌合戦で「自由通りの午後」という歌を歌っていたが、もしかしたらこの道の事を歌っていたのか』

「あっ、また何か考えてる」

「ごめん、ちょっとね」

「クマさんが考え事している時が解るようになった。眉間にちょっと皺が寄るんだ」

「そうかな、そうかも知れないな」クマは先程と全く同じ言葉で答えた。<続>