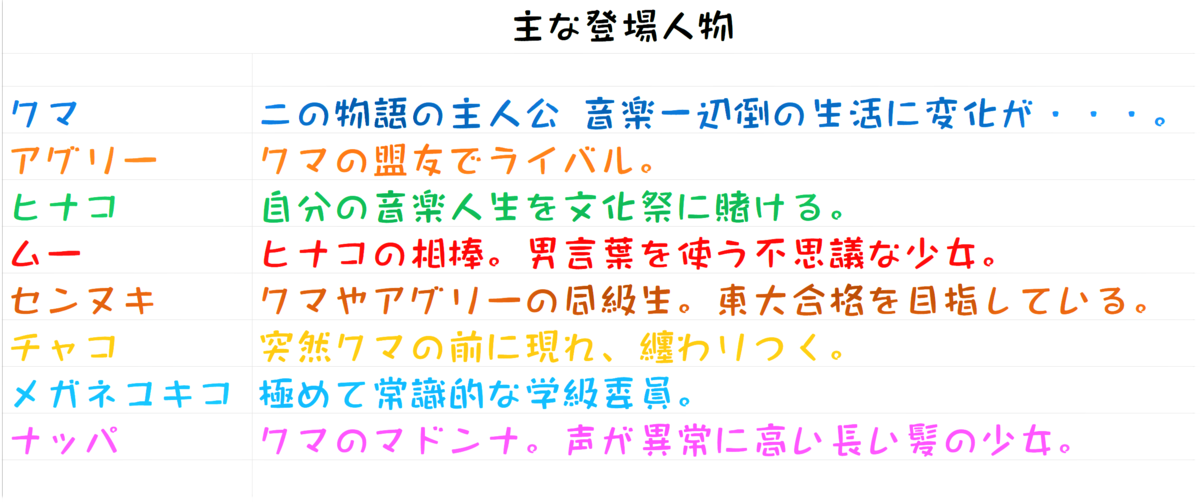

そして1974年4月、僅か11名の部員で春の甲子園に準優勝を果たした徳島県立池田高校野球部への称賛が続く中、クマは唯一人、自分のフィールドで新たな挑戦を開始した。

高校3年になって遅れ馳せながら大学受験に目覚めた彼が先ずした事は、卒業に必要な必修科目だけを選択、それに因り生じる自由裁量の時間を自宅学習にあてる事だった。

「という事はもう放課後学校でギターは弾かないって事かい」クマの決定を聞いた音楽仲間のアグリーやセンヌキを始め、周囲の者たちは一様に驚きはしたが、因数分解位でしか得点が望めない数学と早く縁を切りたいと切望していた彼にとって、それは当然の結論と言えた。

『とにかく現役で大学に合格すること』それがクマが自分に課した目標だった。とは言え、勿論大学ならば何処でも良いという訳ではない。そこまで割り切るならば、受験勉強などせずとも行けるところは幾らでもある。しかし、そのような進学を親が認めてくれる筈が無い事は自明であり、後ろ指を指されない程度の見栄えのいい大学生になる為には、彼は少しでも偏差値を上げる必要があったのだ。

「それにしても」彼は思う「何故自分はそんなに現役に拘るのか」。親の経済的負担を軽減する、と言えば聞こえはいいが、そんな事はこれっぽっちも考えていない。

彼にとって大学のレーゾンデートルとは、何の楽しみも無い社会人になる前に与えられる執行猶予期間。漂流した15人の少年達よりも二年長い四年間、大人としての権利を享受しつつ、好きな事が出来て、それでいてある程度身分は保証される。

それを手に入れる為に、ただでさえ息が詰まりそうな現在の生活を、「浪人」という肩書で更に引き延ばす心算は毛頭無かっただけなのである。

そのようにして単位数を最低限まで削った結果、どうしても受けざるを得ない現代国語と英文法がある月曜と木曜を除き、彼はまるで小学校低学年のような午前中で下校する生活を手に入れた。

その日も深夜の受験勉強に備え午睡する為、食事もせずに昼過ぎには校門を出て、これまで幾つものドラマがあった深沢八丁目のバス停まで続く桜並木を歩いていた。

殆ど人通りの無い道を一人歩きながら彼は「ところで、この通りに名前はついているのだろうか」といつものようにあまり意味の無いことを考え、ふとここで起きた過去の出来事を振り返った。

「劇、大丈夫かしら」ナッパは額の汗を拭きながら言った。8月初め、学校は夏休み中。とても暑い日だった。彼女は赤い水玉模様の白地のシャツに、パンタロンのGパンをはいていた。

9月末に催される学校最大の行事「文化祭」で、彼等のクラスの出し物は演劇。菊池寛の「父帰る」だった。1年生の時はディケンズの「クリスマス・キャロル」を上演したが、手分けして作った脚本に一貫性が無く、劇自体が纏まりを欠いたとの反省を踏まえ、同じメンバーのまま2年に持ち上がったクラスで、今度は手堅く最初から戯曲を選んだのである。

そもそもクマは、あまり団体行動を得意とするタイプでは無かった。しかし何故か文化祭になるとしゃしゃり出て、いきなりリーダーシップを発揮、有無を言わせず演劇をやると決めていた。その為にクラスの文化祭責任者に立候補し、多数の反対を無理やり抑え込んで、一部の賛同者と力を合わせ実行まで漕ぎ着けたのだった。

「多分上手くいくと思うよ、割と皆乗って来たから」彼は答えた。「そうね、今日の練習、前よりも一段と熱がこもっていたみたい。賢一郎役のダンディー君、少し怖い位だったもの」そう言って彼女は思い出し笑いをした。彼女もクマが無理やり引き込んだ文化祭の責任者の一人。そして彼はずっと前から彼女の事が好きだった。

その日は休み中にも拘らず、出演者とスタッフ一同は登校して立稽古を行い、それが終わって帰り道が同じ方向の彼等二人は、学校から深沢八丁目のバス停へ続く桜並木を歩いていた。

真夏の太陽は容赦なく照り付け、彼女は何度も汗を拭い、薄手のシャツから下着がくっきりと透けて見えていた。

バス停まではまだ距離がある。思い出を辿るには十分な時間だ。クマはふと遠ざかる校舎を振り返り、ナッパは今どうしているのだろうと思った。<続>