図書室を出たクマは、またいつもの桜並木をバス停に向かっていた。司書教諭との会話に示唆されるところはあったし、なにより初対面の彼女と自然に話が出来た事が嬉しかった。『あんな人が教鞭を執ればいいのに』とも考えたが、それは彼女が言うところの「月の裏側」の部分なのかも知れなかった。

見慣れた道の景色は先週と殆ど変わっていない。それは別段不思議な事ではない。しかし、事物を優しい気持ちで眺めることが出来た日々と今は明らかに何かが違う。

初夏の日差しに輝く新緑、草の香りを運ぶ風、沿道に置かれた色鮮やかな鉢植え。全てがよそよそしく他人行儀な冷たい顔をして自分を拒絶している。クマにはそう思えてならなかった。

『目に映る物すべてがナッパを思い出させる。だがこんな事をいつまでも続けていてはいけない』

クマは充分それを承知していた。しかし、そこから脱却するには更に長い時間が必要な事も事実であった。『唯、このまま無為無策に月日を費やすしか術は無いのか。そもそも、あれ程大切だった二人の関係が何故こんなにも早く、意図も容易く切ない思い出に変わらなければならなかったのか』彼は自分が一体どこで間違ってしまったのか、そればかりを考えた。

『それでも、どこかで結論を出し、この運命と折り合いをつけなければならない』それが妥協か諦めか、何れにせよクマには受け入れる決心が必要だった。

『昔ならば、外人部隊に入る手もあったが』ピーナッツ・コミックに出てくるビーグル犬の台詞が浮かんだ。クマは『未だ自分を茶化す余裕がある』と寂しく微笑んだ。

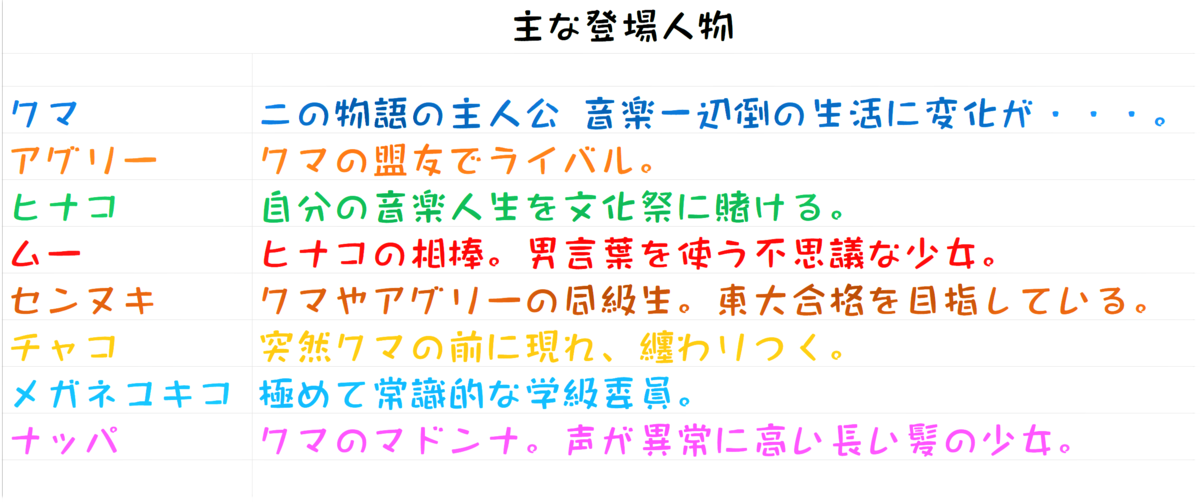

「あっ、そうだったんだ。何だかチャコって曲者かも知れないね」メガネユキコはいつも通り歯に衣着せぬ物言いをした。

クマは学校を出る前にメガネユキコとヒナコには、レコードに添えられていた封筒がナッパからの手紙ではなく、チャコのレポートだった事を報告していた。

「で、そのレポートの中身は」ヒナコが興味ありげに訊ねる。

「それがS&Gの曲の感想文みたいな・・・」クマはそう答えた。

「なに、それ」

「いや、でも中々よく書けていると思った。これがそう」クマはレポート用紙の束から一枚を取り出して見せた。

アルバム・タイトルの「パセリ・セージ・ローズマリー&タイム」これは全て香辛料の名前です。

私はハンバーグを作る時、ナツメグの他に必ずセージを入れます。そうすると結構お店の味に近づきます。でも何故これがアルバムのタイトルなのでしょう。

もちろん、この言葉は一曲目のスカボローフェアに出てくる一節ですが、私はこのアルバムに色々な香りが散りばめられている事を言いたいのではないかと思いました。クマさんはどう考えますか。

Side A-1 スカボローフェア

この曲の歌詞を見た瞬間、私は自分が持っているボブ・ディランの「フリー・ホイーリン」に入っている「北国の少女」を思い出しました。

何故なら「Remeber me to one who live there, She once was a true love of mine」が 全く同じだからです。どうしてこうなるのか分かりませんが、どちらも英国のトラディショナルを基にした歌らしいですね。

そしてこのスカボローフェア/キャンティクル(詠唱)は、二つの詩とメロディーが重なり合って出来ています。ママス&パパスの「夢のカリフォルニア」のように同じ言葉を繰り返すのではなく、一つはメインの美しいメロディーに合わせた牧歌的な歌詞、もう一つは銃を磨きながら上官の攻撃命令を待つ兵士の事を歌った歌詞、という組み合わせ。実はこの二つの矛盾がこの曲の主題だと思います。

アメリカは日本と違って、今ベトナムで戦争を続けている事を改めて気づかされます。この手法はアルバムの最後に入っている「7時のニュース/きよしこの夜」にも通じるものです。

静かなクリスマスソングと共に、キング牧師暗殺事件等、殺伐としたニュースを淡々と伝えるアナウンスが印象的です。新谷のり子が歌った「フランシーヌの場合」のフランス語のナレーションは、この発想を模倣したものと私は断定します。

とにかく、この全く異なる歌詞の組み合わせという斬新かつ挑戦的な姿勢は素晴らく、しかも裏歌の「 A soldier cleans and polishes a gun. 」に続く表の「Then she''ll be a true love of mine.」のように重なる部分で韻を踏むという高度な技巧も見られ、それを見つけた時はとても嬉しくなってしまいました。

クマさんの意見を聞かせて下さ い。

ヒナコはそれを読み終わると、明らかに不機嫌そうに顔をしかめ、メガネユキコは「なかなかやるわね、でも何の為にこんなに一生懸命書いているのかしら」と疑問を呈した。

恐らく彼女はその答えも用意していたのだろうが、傷心の自分を慮って敢てそれは言わないのだ、と、クマには解っていた。

別れ際、ヒナコは一言こう呟いた。「ねえクマさん。文化祭、やっぱり一緒にやろうよ」

桜並木を一人帰るクマにとって、ヒナコの言葉はまるで水島上等兵に帰国を呼びかけるインコのように、繰り返し彼の心の窓を叩いていた。『そう、またあの世界に戻るしかないかも知れない』<続>