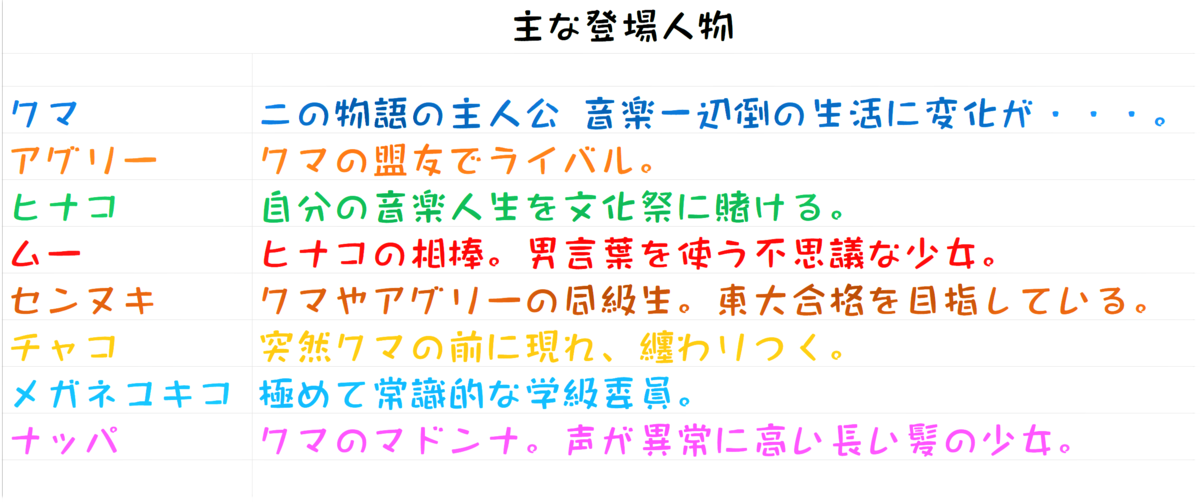

「ヒナコさんグループ」を続けながらも、クマは来年二月に迫った大学受験の事を忘れた訳ではなかった。バンド練習の無い日は今まで通り帰宅後直ぐに午睡を取り、夕食を済ませ午前三時まで机に向かう。そして翌朝七時に起きて登校、そのような生活を続けていた。

これにはある程度ストイックな姿勢必要とされたが、クマは様々な誘惑に対し一旦距離を置いてしまえば、再びそこへ戻るという事は極めて少なく、また苦痛に感じる事も無かった。尤もそれは煙草やアルコールといった常習性のある物を一切嗜んでいないから言える事かも知れなかった。

テレビに関しても、その頃NHKでは土曜日の夜「刑事コロンボ」という非常に興味をそそる番組が放送されていたが、その時間クマだけは居間から二階の部屋に行き、一度もそれを見た事が無かった。

唯一彼が視聴するのは同じNHKの「ステージ101」で、その番組の音楽監督を務める東海林修のアレンジを聴く為だった。尤もそれは表向きの理由。実際は「ヤング101」のメンバーの一人、髪が長く瞳が輝いて見える温碧蓮という女性に、あのナッパの面影を追い求めていたからだった。その意味から言えば彼は未だナッパという存在に距離を置く迄に至ってはいなかったのかも知れない。

そんなある日、クマはセンヌキから電話を受けた。

「オタク、夏休みどっかの講習に行く予定ある」

「いや、別に何も考えてなかったけど」

「だったら一緒に行こうよ」

「うん、でもアナタは東大志望でしょ、コースが違うんじゃないかな。だいたい何処に行こうという話」

「共通の授業はあるし。それで代ゼミはちょっとなんだから、一橋学院がいいんじゃないかと思うんだけど」

「代ゼミって良くないのか」

「いや、メジャー過ぎて大衆向けなんじゃないかと」

「そんなもんかな、まあいいけど。一応親の承諾が無いと金が出て来ないんで、それを聞いてから返事するよ。応募の締め切りとかあるの」

「まだ充分余裕がある」

夏期講習の受講を決めて数日後、クマが登校すると校門の前にチャコが立っていた。彼女はいつになく難しい顔をしているように見えた。

「Long time no see、どうしたの」クマが声を掛ける。

「あっ、待ってたの。あのう・・・」彼女はクマを見ると酷く動揺し殆ど泣きそうな顔になった。「あの、仁昌寺先生が・・・亡くなったの」

「・・・」クマは言葉を詰まらせ、チャコの顔を見つめたまま凍り付いたようにその場に立ち盡した。

彼女が続ける。

「先生は秋田県の玉川温泉っていう湯治場にずっと行ってたんだって。それでしばらくは体調も安定してたらしいんだけど、二週間くらい前、急に具合が悪くなって救急車で病院に運ばれて、それでそのまま意識が戻らなくて、一昨日の晩息を引き取ったんですって」彼女は完全に泣きながら説明した。

少ししてクマは漸く口を開いた。「うん、そう、そうか、そうなんだ。仁昌寺先生は、死んでしまったのか」クマはゆっくりと一言ずつ嚙み締めるように言った。そうする事によって、今聞いたばかりの話を事実として自分に納得させようとしているかのようだった。

『それにしても、今時湯治などという前時代的な治療法は通用するのだろうか。そしてそれを選んだ仁昌寺和子という司書教諭は一体何を考えていたのだろうか』

クマの脳裏に最初で最期になった唯一度きりの彼女との会話が駆け巡った。それは五月、暖かな午後の日差しが注ぐ図書室だった。

「どうかしましたか」知らぬ間にクマの横には司書教諭が立っており、怪訝そうな顔をしてそう訊ねた。

「先生」クマは今まで一度も口をきいた事のない彼女に対し、思わず自分でも予期せぬ言葉を発した。

「先生は取り返しのつかない出来事を経験した事はありますか」

「・・・それは何度もあると思うけど。例えば歳を取ったりとか」

「いいえ、そんなのではなくて、何て言うのか、そう、言わなくてもよかった事を言ってしまったりとか」

「・・・今こうして会話をしているけれど、私は私が作り上げた君という虚像と話していると思うの。こう言えば君がどう反応するか、君の隣にいるもう一人の君の顔色をうかがいながら次の言葉を探しているの。だから、どれだけ言葉を尽くしても、それは想像の領域のコミュニケーションでしかない。でも私達は切れば血の出る現実に生きている・・・言っている意味が解る」

部屋の中に、話の内容とは裏腹な司書教諭の屈託のない声が響いた。

「多分、判る、と、思います」クマは考えながら答えた。

「だったらオーケー。失恋でもしたの、人を好きになるのは理屈じゃないわ。大抵は一瞬の気の迷いか、大いなる勘違い。まあ若いんだから元気を出しなさい。月並みな言葉だけれど」

「先生は恋愛に何か含みでもあるんですか」クマは思わず笑顔で言った。

「そんな事はないけど、でも些細な言葉の行き違いで壊れてしまうような繋がりなら、元々大した事が無い証拠。そんな関係なら幾らでも転がっている。それで相手が本当は何を考えているかなんて誰にも判る筈がない。だって自分で自分の事さえ判らないんだから。君は完全に自分自身を把握していると思う。人は誰でも、決して日の当たらない月の裏側みたいな部分を持って生きているって、私はそう思うけど」

『何故だろう、初対面の自分に彼女は何故そんな事を言ったのだろう』クマが記憶を辿っている間、チャコはまた別の世界に浸っている彼の顔を、ただ黙ってじっと見つめていた。<続>