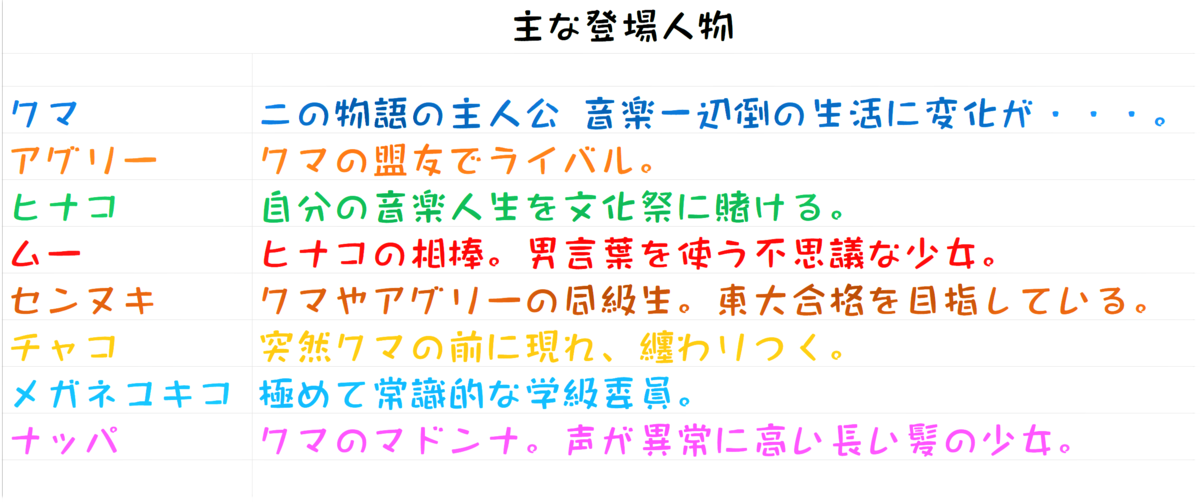

まだ春休み中だった四月初め、クマは明治神宮での初デートで二年間恋焦がれ続けたナッパといきなり口論をしてしまい、それ以来少し冷却期間を置いていた。否、その表現は正しいとは言えない。彼は『自分は嫌われてしまったのではないか』という、考えるだけでも恐ろしい強迫観念にかられて、日々悶々と過ごしていたのだ。

『こんなことならばデートなどしなければ良かったかも知れない』そんな考えが脳裏をかすめたが、それは間違った捉え方だった。

昨年、文化祭に関わる一連の流れの中で、確かにクマとナッパはかなりの時間を共有した。しかし、それは偶然同じ高校に入学し、同じクラスになっただけの関係以上のものではない。しかも3年では全く違うクラスに選別され、放っておけば再び単に顔と名前を知っているだけの、唯の同窓生に戻ることは確実だった。

それを回避すべく、起死回生を狙って無理やり立ち上げた2-4フェアウェル・コンサートも淡々と終わってしまい、三月末のクラス合宿の帰り道でデートに誘うことが、与えられた最期のチャンスだったのだ。

『誰にも頼れない』クマは相変わらず依存体質から抜け切れずにいたが、今更アグリーやセンヌキ、またアガタやダンディーといった、親しい仲間達に泣きつく訳にもいかず、女子の中で唯一人、気兼ねなく接してきたメガネユキコや、煮え切らないクマとナッパの仲を取り持ってくれた、2-4インケングループのニッカやホナミに相談する事も出来なかった。

何と言っても体裁が悪いし、折角の厚意を無にしてしまったようで、申し開きのしようが無いと思った為である。

とはいえ、押し潰されそうな不安から逃れる為には、その不安自体を払拭しなければならない事は明白である。

『さて、では何をすればいいのか』しかしクマはまた必要以上に考え込んでしまう。取り敢えずナッパと会って話す為、校舎の三階まで上がって3年8組の教室を訪ねることを思いついたが、唐突過ぎるような気もして、先ずは電話か手紙かと、とにかく彼はこの手の問題に関しては極端に想像力を欠き、「傾向と対策」は五里霧中、全く暗中模索状態であった。

「あっ、魚が跳ねた」ナッパは洒落た内装のあんみつ屋の中央にある、少し大き目の水槽の波紋を指して、さもそれが大事件のように驚いた。

『僕はいままで、どうでもいい詰まらない事を騒ぎ立てる者は嫌いだったし、白々しい事を言う奴も嫌だった。しかしナッパは違う。彼女が殊更驚いた時や、分り切った事をくどくどと説明する時も、僕は何故か素直にそれを受け止める事が出来る。

当然の事ながら、確かに彼女は他の誰とも異なるが、彼女は僕を優しい人間にしてくれる。彼女の存在があるというだけで僕は落ち着き安らぐ。しかし彼女はどうだろうか。彼女は多くの物を僕に与えてくれるが、僕が彼女に与える物は何も無い。そう何一つ・・・。僕はしかし、彼女に対し誠実であればいい。自分を偽らなければ、それでいい』

殆ど妄想に近いこのような発想は、すべてクマの恋するが故の相手に対する盲目と過大評価が成せる業だった。

クマは漸くあることに気づいた。『何故、僕はあんなに大切に想ってきたナッパに連絡も取らず、一人で無駄に時間を過ごしてしまったのか。多分それは彼女から交際打切りの最後通牒を突き付けられるのを、先延ばしして来ただけなのではないか』

思い返せば、彼女から受け入れられなかった時のことばかりを恐れ、自分の想いを打ち明けられず、ナッパが自分ともっと親しくなりたいと思っている事を、ニッカとダンディーのラインを通じ伝え聞き、初めてデートに誘うのを決断した三月末と同じだった。結局これら決断力の無さは彼女から否定された時、自分の存在価値が損なわれてしまう、それがクマが最も恐れる事であった。

「The river can be hot or cold. and you should dive right into it.」(川が熱かろうが冷たかろうが、お前さんは飛び込きゃならない)デイビッド・クロスビーは「ページ43」という曲でそう歌っていた。そして、クマはついに決心した。

先ず電話の受話器を取り上げ大きく深呼吸をする。『まるでフェアウェルコンサートで歌った「恋のダイヤル6700」の歌詞みたいな心境だ』

彼は苦笑いを浮かべ、暗記してしまった番号を回す。そして呼び出し音が鳴り始めた。

クマの耳元ではピーナッツ・コミックのビーグル犬が、世界的に有名な第一次世界大戦のパイロットに扮してこう呟いている、「こんな出撃の繰り返しは、間違いなく彼をダメにしてしまうだろう」

「私ね、本当は高校の間ずっと、男の子とこんな風に二人っきりで話すなんて絶対無いと思っていたの」あんみつを食べながらナッパはそう言った。「学校で男の子がたむろしていると、何だか怖いの。一人一人はそうでもないかも知れないけど。だから、こんな事初めてだから、何だかあがちゃった」

店の窓からは西に傾き始めた太陽が、雲の切れ間を通して幾重にも長い光の帯を差掛けているのが見えた。

「笑わない」彼女は既に自分で吹き出しそうになりながらクマに訊ねた。

「うん。でも何が」彼は何があっても笑わない準備をした。

「本当に笑わない。この間ニッカに話したら大声で笑われちゃった」

「約束するよ。僕は日本語を話すようになってから嘘をついたことは無い」

「あのね、あんな風に光の筋があると」ナッパは夢を見ているような瞳で窓の外を見つめながらそう言った。「あのうちの一本がすうっと伸びて来て、私を何処かへ連れて行ってしまうんじゃないかって、いつもそう考えるの。クマさんはそんな風に考えた事ない」

クマは笑わなかったし、別に笑うような事ではないと思った。

『これは現実逃避願望か他力本願的冒険心か』彼はそう考えたが、口には出さなかった。「そんな事考えたこともないよ、まるでかぐや姫みたいだね」それが回答だった。彼女は少し笑った。

「クマさんはいつも何を考えているの?」ナッパは水を一口飲んで聞いた。

「僕はね・・・。うん、何を考えているのかなあ。きっとろくでもない、取るに足りない事ばかりだと思うよ」実際クマはナッパの事以外、自分が何を考えているのかよく分からなかった。

「何だか自己嫌悪になってるみたい」

「うん、そう・・・かな」クマはその時いっその事、実はずっと前から君の事が好きだった、とナッパに言えばよかったと思いながら黙り込んでしまった。

彼女も暫く何も言わなかった。

「寒くない」ナッパは急に思い出したように、両手で肘を覆いながらそう言った。確かに店の冷房は少し効き過ぎだった。クマは同意し席を立った。

帰りのバスの中では、また文化祭の話で二人に取り留めの無い会話が戻った。クマが先に降りる別れ際、ナッパは「今日はとっても楽しかった。どうもありがとう」と微笑んで見せた。彼は『あれは社交辞令なのかな』と思った。

「もしもし」受話器を通して、クマが愛して止まないナッパのハイトーンの声が聞こえた。しかしそれから先の記憶を、彼は悉く失くしてしまった。過度の悲しみはその記憶を消し去る事で、辛うじて自我を維持出来るよう仕組まれているのかも知れない。

唯、彼はおぼろげながら新たに認識した事がある、『悪い予感ほど良く当たる』

ナッパは雲の切れ間から差し込んだ光の帯に乗って、クマを置き去りにしたまま何処か遠い所に行こうとしているか、既に行ってしまったのだ。まるで留まる事を知らずに休みなく飛び続けるジョナサン・リヴィングストンのように。<続>